日本共産党の宮川 潤です。

質問に先立ち、北海道胆振東部地震で犠牲になられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。復旧・復興に向けて総力を挙げて参ります。それでは、日本共産党道議団を代表して、順次、知事に質問いたします。

一 災害対策について

(一) 北海道胆振東部地震対策等について

1 被災者支援のあり方について

●宮川質問

はじめに、災害対策に関し、まず、北海道胆振東部地震対策等についてです。

最大震度7を記録し、現在もなお多くの方々が避難所での生活を余儀なくされています。我が会派は、地震発生後ただちに被災地を訪れ、被災者の要望を伺ってきました。

被災地の復興にあたっては、これまでの枠組みにとらわれず、被災者の生活再建を柱に据え、被災者の住宅、生業が再建し、再び地域に住み続けられるよう地域の復興が成し遂げられるまで支援を行うことが必要と考えますが、被災者支援のあり方について知事の認識を伺います。

▼答弁

被災者支援についてでありますが

○今月6日に発生した地震は、これまで経験したことのない過去最大となる震度7を記録し、人的被害をはじめ、住家やライフラインの損傷や道内全域の295万戸の停電により、全道において甚大な被害が生じているところ。

○こうした中、道としては、国や市町村など関係機関と連携しながら、人命最優先のもと救出救助活動など応急対策に取り組んできているところ。

〇この度の災害においては、被災された方々が多数生じており、道としては、市町村や関係機関と連携しながら、被災地におけるニーズを把握するとともに、避難所の運営や、高齢の方々など要配慮者への支援、

応急仮設住宅の早期建設など、被災された方々のお気持ちに寄り添いながらきめ細かな支援に努め、1日も早い復旧•復興に向け全力で取り組んでまいる。

一 災害対策について

(一) 北海道胆振東部地震対策等について

2 第1次産業•中小企業支援について

●宮川質問

我が会派が訪問した鵡川農協では、

収穫期を直前に迎えた中で農業倉庫や乾燥調製施設に継続的使用が困難な大きな被害が発生していました。

また、停電による生乳の廃棄をはじめ、被害は個人や農協だけで対応できる枠を超えています。

あるシシャモの水産加工業者は「停電で650キロのシシャモを廃棄した」と切実な実態を語っていました。

被害の実態を明らかにするとともに、今回の地震によって第1次産業や関連産業及びその他中小企業が廃業に追い込まれることがないように、所得補償などの具体的支援を行うべきと考えますが、いかがか伺います。

あわせて、商店街の復興に向けて活用が期待されるグループ補助金の適用について、利用要件の緩和など、制度の拡充とともに早期に実施すべきと考えますが、見解を伺います。

▼答弁

事業者などへの支援についてでありますが

〇このたびの地震では、農業施設や中小企業の設備等の損壊、農地への土砂流入のほか、大規模停電による酪農家や中小企業の事業活動の停止など、本道経済に大きな影響が生じているところ。

〇このため、道では、災害発生後直ちに、災害貸付の適用や本庁及び振興局に特別相談室の設置を行うなど被災中小企業者に対する資金需要や経営相談にきめ細やかに対応するとともに、農業改良普及センターによる乳房炎対策等の営農技術指導や低利な制度資金に関する情報提供など、被災農業者に対する支援に取り組んでいるほか、国に対し、農林水産業や中小企業の早期復旧や復興に必要な各種支援策について要請しているところ。

〇道としては、引き続き、市町村や関係団体などと連携し被害の実態把握を進めながら、被災した農林水産業や中小企業の復旧•復興に向け、全力を挙げて取り組んでまいる。

一 災害対策等について

(一) 北海道胆振東部地震対策等について

3 液状化現象と地盤沈下等への対策について

●宮川質問

札幌市清田区や東区、北広島市などで、液状化現象や地盤沈下が起きました。

我が会派は、2011年の質問により液状化現象について質し、道では「北海道地盤液状化予測地質図」を作成したことは承知していますが、今回の札幌などにおける液状化現象等をどのように考えているのか。

また、今回の地震において、液状化等が起きた場所を特定し、データの積み重ねによって液状化しやすい場所での開発を規制するなど、全道における土地利用のあり方を検討すべきではないか。

液状化や地盤沈下が起きやすい土地に、住宅その他建物が建てられている、道路になっているなど、現在の利用状況を分析し、対応を事前に検討すべきと考えますが、見解を伺います。

▼答弁

地震による液状化等への対応についてでありますが

〇近年、埋立による土地開発などに伴い、以前にも増して地震に起因する、地盤の液状化被害が発生しやすい傾向にあるとされている。

〇こうした中、国では大規模地震発生時において、液状化による宅地の被害を防止するための助成制度を設けているところ。また、国土交通省によると道内の7つの市が液状化のリスク等を示した液状化マップを作成•公聞しているところ。

〇さらに、国においては、これまで数次にわたり液状化対策などを強化してきたところであり、道としては、今後とも国の動向を注視しながら

宅地の液状化対策に適切に対応してまいる考え。

一 災害対策について

(一) 北海道胆振東部地震対策等について

4 避難所の環境改善について

●宮川質問

また、これから寒さ厳しい季節を迎える中、被災地からは心も休めることができる住居への要望が出ています。

仮住まいとして仮設住宅やみなし仮設、暮らせるための暖房器具や家財道具など、生活を復旧できるように支援に取り組むことが急がれます。

知事はどう取り組むのか。

災害救助法の枠を最大限広げる柔軟な対応を、具体的に国に求めていくべきではありませんか、併せて伺います。

▼答弁

避難所の運営についてでありますが

〇避難所は被災された方々の拠り所であり、良好な環境の確保が求められることから、国の避難所運営の指針において、被災者の尊厳の見地から、避難所の質の向上のため参考にすべき国際基準として、スフィアプロジェクトが示されているところ。

○この度の災害において、道では、被災地に職員を配置し、それぞれの避難所におけるニーズも踏まえながら、国や民間企業等と連携のもと、必要な物資の供給に取り組んでいるところであり、特に避難所におけるプライバシーへの配慮など環境の向上を図るため、段ボールベッドや室内用テントなどを送り届けるなどしたところ。

〇道としては、引き続き避難生活を余儀なくされる方々に対し、より良好な環境が確保されるよう、市町村や関係機関などとも連携しながら、

きめ細やかな避難所の運営支援に努めてまいる。

一 災害対策について

(一) 北海道胆振東部地震が策等について

5 停電の住民生活への影響について

(1) 被災者の情報収集•安否確認の支援体制について

●宮川質問

道内の広範囲に及んで、停電や断水が続きました。日常生活で

特に影響が大きかった項目について、順次、質問していきます。

スマホや携帯電話のバッテリーを充電できる市役所等に長蛇の列ができました。

USBポートや充電器を、避難所の備品として位置づけたり、公共施設やコンビニでの充電体制を整えるべきだが、いかがか伺います。

▼答弁

被災者の情報収集への支援についてでありますが

〇この度の災害では、地震により全道域の295万戸で停電が発生し、情報の収集等の重要なツールである携帯電話やスマートフォンの充電に支障が生じたことから、国と連携し、電源車や巡視船による電源供給などを行ったほか、本庁や振興局のロビー等を充電場所として開放するなど、住民等の情報収集が可能となるよう努めたところ。

〇道としては、スマートフォンの充電等も含め、被災された方々の情報収集手段や、道の情報伝達に関する対応等について、検証を行い、今後の防災対策に反映してまいる。

一 災害対策について

(一) 北海道胆振東部地震対策等について

5 停電の住民生活への影響について

(2) 在宅酸素患者等の対応について

●宮川質問

また、在宅で酸素濃縮器や吸痰器を使っている場合の対処方法を検討すべきと考えるが、いかがか伺います。

▼答弁

在宅で医療機器を使用する患者への、対応についてでありますが

〇在宅で酸素濃縮器などの医療機器を使用する患者については、停電により、生命や身体の安全に重大な影響を及ぼすことがないよう、万全の体制を備えておくことが重要と認識。

〇このため、従前から、道では、こうした方々が、停電時に、生命•健康に支障が生じないよう、医療機関や医療機器メーカー等に対し、十分な連携のもと、適切な対応を行うよう要請してきたところ。

〇今般の災害についても、医療機器メーカー等と連携し、患者の安全等を確認しているところであり、今後に向けて、引き続き、医療機関や医療機器メーカー等の関係者と連携し、対’応状況を確認するなどして、停電時における在宅患者の安全確保に取り組んでまいる考え。

一 災害対策について

(一) 北海道胆振東部地震対策等について

5 停電の住民生活への影響について

(3) ビルの停電に伴う断水について

●宮川質問

集合住宅等の屋上の貯水槽から各戸へ給水しているところでは、直結工事を緊急に行うことで、各戸への給水を復活できたところが数多くあったはずである。

道内建築物の水道直結化にどう取り組むのか、伺います。

▼答弁

中高層住宅等への給水についてでありますが

〇今回の地震では、全道域の停電により、中高層の建物において、屋上に設置してある貯水槽に給水するポンプの停止により、断水となり、居住者に大きな影響が生じたところ。

〇既存建物での貯水槽を経由しない「直結給水」への切り替えは、必要な圧力に耐える給水管等の整備が必要で、建物設置者の了解を含め、計画的な取組が必要となるが、この方式は、衛生面のほか、ある程度の上層階までは給水が可能であるなど、エネルギー利用面でも利点があることから、道としては、今後、水道事業者に対し、「直結給水」の取組事例を紹介するとともに、補助制度の活用を促すなどして、その普及に努めてまいる。

一 災害知策について

(一) 北海道胆振東部地震対策等について

6 情報提供のあり方等について

●宮川質問

SNS上等で「数時間後に大地震が来る」「断水になる」などの流言飛語が拡散され、不安が広がりました。

道において、SNS上における流言飛語の発生は確認していたのか。道としてどのような対応を行ったのか伺います。

全道的な停電により正確な情報を得られないなかで、今後、

道民が正しい情報を受け取れる環境をどのように作っていくのか、見解を伺います。

▼答弁

災害時の情報提供についてでありますが

〇災害時には、正確な情報を速やかに住民の皆様に伝達することが極めて重要。この度の災害では、根拠のない誤った情報が、発信、拡散されていたこともあり、道では、ホームページで注意喚起を行うとともに、L-アラートにより避難所の開設状況などを、テレビやラジオを通じて伝達したほか、防災情報システムの活用により各種警報や避難勧告等の正確な情報の伝達に努めたところ。

〇今後、道としては、気象台や道警察など、関係機関と連携しながら、

発災時における道民の皆様への正確かつ迅速な情報伝達に努めるとともに、この度の災害応急対策の検証を行い、今後の防災対策に反映してまいる。

一 災害対策についで

(一) 北海道胆振東郵地震対策等について ’

7 国のさらなる支援について

●宮川質問

安倍首相は予備費から5億4千万円を充てると明言がされましたが、あまりにも少なすぎます。

生活と生業の復旧復興のためには、原状回復と同時に、停電による被害も含め所得の保証など、きめ細かい支援が必要ですが、北海道史上過去に例のない大災害からの立て直しのためにも、前例にとらわれない抜本的な支援を国に求めるべきと考えるが、いかがか伺います。

▼答弁

震災からの復旧•復興に向けた国の支援についてでありますが、

〇この度の災害からの復旧•復興に向けては、国からの緊急かつ重点的な支援が不可欠であり道では国に対し、激甚災害の早期指定や災害復旧事業の促進、被災者支援、産業被害からの復興などの緊急要望を行っており、国においては、人的支援や物資等の供給、さらには、激甚災害の指定見込みが速やかに示されるなど、本道の実情や要請を踏まえた迅速な対応をいただいているところ。

〇道としては、災害からの復旧に向けた取組を着実に進めるとともに、国に対し、引き続き、災害時におけるエネルギーの確保や、今回の地震による被害•影響の特徴を踏まえた支援など、復旧・復興に向け、必娶な対策を求めてまいる考え。

〇また、できる限り早期に、住居を失った方々の住宅を確保するため、道営住宅272戸を無償提供するとともに、被災自治体の意向を踏まえ、応急仮設住宅や生活必需品の提供などを行う考えであり、内閣府をはじめ、関係省庁と常に連携しながら、被災された方々のお気持ちに寄り添いその実情を踏まえた対策に全力で取り組んでまいる。

一 災害対策について

(二) 災害時における電力供給体制の問題について

1 泊原発外部電源喪失の問題について

●宮川質問

次に、災害時における電力供給体制の問題についてです。

ブッラクアウトしたことを利用し、泊原発を再稼働すべきだという俗論が一部にありますが、泊村は震度2でありましたが、外部電力が喪失したために、非常用発電機が起動しなければ使用済み核燃料の貯蔵プールを冷却することもできなくなり、燃料が溶融しないかと道民に大きな不安を与えました。

何故、電源復旧に9時間もかかったのか。

原子力規制庁でさえ「外部電源の復旧に関する報告の遅れなど情報提供が不充分」だったとして、北電に改善を指示したとのことでありますが、知事は泊原発の外部電源一時喪失事故をどのように受け止め、北電にどう対応したのか伺います。

▼答弁

泊発電所についてでありますが

〇福島第一原発事故を踏まえ策定された新規制基準においては、電源喪失への対応として、電源構成の多重化や多様化を図るよう定めているところ。

○このため、泊発電所については、今回の地震で、震源に近い火力発電所の停止に伴う、全道的な停電が発生したことにより、外部電源が喪失し、他の発電所の稼働による電力確保に一定の時間を要したものの、非常用発電機が直ちに作動し、発電所に異常は生じなかったもの。

〇しかしながら、原発は、何よりも安全性の確保が最優先であり、道としては、北電に対し、規制基準を満たすことはもとより、様々なリスクを想定し、常に規制以上の安全レベルの達成に努めるよう求めているところ。

●●再質問

災害時における電力供給体制の問題に関し、泊原発外部電源喪失の問題についてです。

道は北電に対し、様々なリスクを想定し、規制以上の安全レベルの達成を求めていると言っておりますが、苫東厚真火発に対する地震の発生に備えた具体的対策も講じることができず、道内の電力需給への危機管理もできずブラックアウトを引き起こした利益優先の北電が、泊原発のリスクを想定し、事故を防げるのか甚だ疑問です。

知事は、北電が泊原発を

安全に再稼働させることができると本当に考えているのですか。はっきりとお答え下さい。

▼▼再答弁

原発についてでありますが

〇原発の安全確保については、国の規制責任と事業者の保安責任という

基本的な枠組みの中で行われているもの。

〇私としては、新規制基準に基づき、施設•設備等のハード面と、運営体制等のソフト面を一体とした厳正な審査が行われるとともに事業者においても、常に規制な上の安全レベルの達成に向けて不断に取り組むべきものと考える。

●●●宮川指摘

災害時における電力供給体制の問題に関し、

まず、泊原発外部電源喪失の問題についてです

苫東厚真での事故で、ブラックアウトを想定していなかった電力会社が、泊原発のリスクを想定できるとは、到底思えません。

また、道民は「北電の保安面について信頼はない」と言わざるを得ません。そういう中で、泊原発の再稼働はあり得ないことを指摘します。

一 災害刻策について

(二) 災害時における電力供給体制の間題について

2 苫東厚真発電所の危機管理体制の欠如について

●宮川質問

全道がブラックアウトするという未曽有の事態について、北電幹部は記者会見で「厚真火力の3基とも損壊し、長期に停止することは想定していなかった」と言い訳をしていますが、震源から10キロメートル先には主要な活断層である「石狩低地東縁断層帯」が存在していることが

既に分かっています。

北電は、地震の発生を予め想定し、最悪の事態を避ける対応策を具体的に取ることができたはずです。

リスク管理を甘く見た北電の責任は極めて重いと考えますが、

知事の見解を伺います。

▼答弁

火力発電所についてでありますが

〇この度の停電は、道民の暮らしと産業活動に深刻な影響を与えており、今後、こうした事態が再び生じないよう、しっかりとした検証を行っていくことが重要。

〇地震に伴い最も早い段階でトラブルを生じたとされる苫東厚真火力発電所については、技術的・専門的な見地からその原因の徹底的な究明を行った上で、万全な対策が実施されなければならないと考える。

●●再質問

苫東厚真発電所の危機管理体制の欠如についてです。

厚真発電所は、断層から10kmであり、リスク管理が甘かったのではないかとの質問をしたところ、原因究明の上で、対策の実施という旨の答弁でした。

しかし、専門家は石狩低地東縁断層によるさらに強い地震が考えられるとしており、今回の事故の原因究明を待つまでもなく、元々のリスクの想定が震度5であることが低すぎたことは明らかだと考えますが、いかがか伺います。

▼▼再答弁

火力発電所についてでありますが

〇この度の地震に伴い最も早い段階でトラブルを生じたとされる苫東厚真火力発電所については、技術的•専門的な見地からその原因の徹底的な究明を行った上で、安全な対策が実施されなければならないと考える。

一 災害対策について

(二) 災害時における電力供給体制の問題について

3 泊原発など大型発電所に依存する体制について

●宮川質問

厚真発電所以外の道内主要発電所は、伊達・知内70万キロワットの他、奈井江、新冠など40万から20万キロワットであり、泊原発の207万キロワットと苫東厚真の165万キロワットは突出しています。

北電が巨大な発電設備に依存する構造であります。

苫東厚真の危機管理ができない北電が、原発の事故を防げるとはとても思えません。

一方、企業や家庭などの太陽光発電が非常用電源として大いに役立ったことが注目されています。今後は危険な原発など大型発電所に依存せず、再生可能エネルギーを軸に、地産地消・地域分散型のエネルギー構造に改変すべきと考えますが、併せて知事の見解を伺います。

▼答弁

エネルギーの地産地消についてでありますが

〇本道において、身近な地域で自立的に確保できる太陽光や風力、水力などの再生可能エネルギーは、経済性や出力の変動などの課題がある一方、稼働時に電力を用いずに発電できるといった利点を有している。

〇このため、道では、これまでも、太陽光発電を地域の非常用電源として活用する取組などを支援してきているところであり、今後さらに本道のポテンシャルを活かして、地域や企業の皆様と連携したエネルギーの

地産地消の取組を加速してまいる。

●●再質問

再生可能エネルギーを軸に地産地消の分散型エネルギー構造への転換を求めましたが、答弁は、「太陽光発電を地域の非常用電源として活用する取組の支援」などでした。

再生可能エネルギーは非常用だけでなく、地域のエネルギーの主軸としての一翼を担う位置づけをすべきだと考えますが、知事は、非常用あるいは補助的な位置づけだけでなく主要な電源の一つとして位置づけるべきと考えないのですか、伺います。

▼▼再答弁

エネルギーの地産地消についてでありますが

〇太陽光や風力、水力などの新エネルギーは、身近な地域で自立的に確保できるエネルギー源であり、道では、今後、さらに、本道のポテンシャルを活かして、新エネルギーが主要なエネルギー源の一つとなるよう、地域や企業の皆様と連携したエネルギーの地産地消の取組を加速してまいる。

一 災害対策について

(二) 災害時における電力供給体制の問題について

4 北電の企業体質等について

●宮川質問

泊原発や苫東厚真のような大型発電所は、電力会社に大きな儲けをもたらします。

これらは、北電が利益に固執しているために作られたものであり、事故や緊急停止が起こると全道に甚大な影響をもたらす脆弱な電力供給体制と言わざるを得ません。

知事は、電力の安定供給よりも利益を優先する北電の体質を変える必要があるとお考えですか、伺います。

▼答弁

電力需給についてでありますが

〇暮らしと経済の基盤である電力については、

安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合が重要であり、北電においても、電力事業会社として、こうした考え方のもと、電力の供給に万全を期していく必要があると認識。

●●再質問

災害時の電力供給の問題について、泊原発や苫東厚真の大型発電所に依存している問題を取り上げました。答弁は「『安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合』北電もこうした考え方のもとで、電力供給していく必要がある」とのことでした。

ところが、現状はそうなっていないところに問題があるのではないですか。

苫東厚真発電所が発電できなくなっただけで、なぜ、全道の電力供給できなくなり、ブラックアウトするところまでいってしまうのかということです。

「経済効率性」最優先で大型で安い海外炭を使っている苫東厚真に依存し、原発再稼働をあきらめることができないから毎年700億円もかけて泊原発を維持し続け、再生可能エネルギーへの転換が遅れているのではないですか

北電は経済効率すなわち利潤追求を優先して、一極集中に固執し、「安全性」「安定供給」を後景に追いやっています。

企業としての基本戦略の問題についての知事の見解を伺います。

▼▼再答弁

電力需給についてでありますが

〇暮らしと経済の基盤である電力については、安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合が重要であり、北電においても、こうした考え方のもと、電力の供給に万全を期しでいく必要があると認識。

一 災害対策についで

(二) 災害時における電力供給体制の問題について

5 エネルギー供給の社会的責任の放棄について

●宮川質問

大型発電所に依存し、全道ブラックアウトをもたらし、道民生活と道内産業に大打撃をもたらしたことは、北海道でほぼ独占的にエネルギー供給を行なう重大な社会的責任の放棄であり、許されないと思いますが、知事は、北電の責任について、どう考え、どう求めていきますか、明らかにしてください。

▼答弁

電力の安定供給についてでありますが

〇このたびの地震に伴い、一時、北海道全域に及んだ停電は、道民の暮らしや産業活動に重大な影響を与えており、電力事業者としての北電の責任は重いと考えている。

〇先の世耕経済産業大臣との面談では、「今回の震災によって、大規模停電が生じた原因の分析を行った上で、国と道が協力してエネルギー供給の強靭化に取り組むこと」を確認したところであり、道としても、こうした事態を再び生じさせないよう、国と連携のもと、しっかりとした検証を行い、暮らしと経済の基盤であるエネルギーの安定供給に向けて取り組んでまいる。

●●再質問

知事は、「道民の暮らしや産業活動に重大な影響を与えており、電力事業者としての北電の責任は重い」との答弁でした。

大型発電所による経済効率性・儲け優先から、安定供給へ、原発から再生可能エネルギー中心へと転換をはかるとともに、 国に対して、安定供給・分散配置をさせるように求めるべきではありませんか、うかがいます。

▼▼再答弁

電力の安定供給についてでありまずが

〇地域の暮らしと産業の発展に向け、特に積雪寒冷な本道においては、安価で安定的な電力の供給に万全を期することが重要と考える。

〇この度の地震では、現に、国内初となる大規模な停電が発生したところであり、道としては、こうした事態を再び生じさせないよう、エネルギー政策に責任を持つ国と電力事業者である北電に対し、 原因の分析と再発防止策の検討を踏まえて、電力の安定供給に万全を期すよう求めてまいる。

●●●再々質問

再質問で、苫東厚真発電所の「地震の想定が震度5」であり、「低すぎたことは明ら」ではないかと質問しましたが、答弁は「原因の究明を行ったうえで、対策を実施する」と言うだけで、もともと震度5の想定しかしていなかった問題についての見解が述べられませんでした。

あらためて伺いますが、震度5までの想定であったことを知事は知らなかったのですか、今回の停電があって初めて知ったのかお答えください。

ももともと知っていたとするなら、震度5の想定でよいと考えていたのですか、あるいは強化せよと要請していたのですか、うかがいます。

あるいは、今回の停電があるまで知らなかったということであるなら、道内の半分の電力を供給していた発電所の、リスク、地震の際の対応力、安定供給能力を把握していなかったということであり、道民生活と道内産業を守るうえで重大な問題だと考えます。

知事、震度5までと言うことを知っていたのか、知らなかったのか、強化が必要と要請していたのか、いないのか、はっきりとお答えください。

また、北電の泊原発と、安い海外炭を使用している厚真発電所に依存する利潤追求が第一となっており、安定供給が後景に追いやられている問題を取り上げました。

私は、安定した電力供給のためには、中小型発電所の全道へのバランス良い配置が必要だと考えますが、現在の主要な発電所の配置は、北海道の一部に集中しています。

知事は、「安定供給」が電力事業者の重要な考え方の一つとしてあげました。

また、「道民の暮らしや産業活動に重大な影響を与えており、電力事業者としての北電の責任は重い」とも言いました。

さらに、再質問への答弁で「安全性・安定供給等が重要であり、北電においても、こうした考え方のもと電力供給に万全を期していく必要がある」と北電の責任について答弁しました。

私は、北電が、今後安定供給に責任を負うことは当然のこととしても、今回の地震で、道民生活と道内産業に与えた被害に対して賠償責任を負うべきだと考えますが、知事の見解をうかがいます。

▼▼▼再々答弁

苫東厚真発電所についてでありますが、火力発電所の建屋等については、建設時に特定行政庁等による建築確認を受けるほか、火力発電所のボイラーやタービンといった主な発電設備については、日本電気協会が制定した耐震設計規定などに基づき設計され、また発電所の建設については国に工事計画書を届け出たうえで着工するものとされているところであります。

道では、発電設備にかかる技術的・専門的な事項に関する情報提供は受けておらないところであり、苫東厚真発電所については、国などによる原因の徹底的な究明が行われたうえで、必要な対策が実施されなければならないと考えるものであります。

電力は暮らしと経済の基盤であり、安定供給に責任を持つ北電と、エネルギー政策に責任を有する国に対し、引き続き供給体制の万全化を求めてまいる考えであります。

地震に伴う大規模停電についてでありますが、被害に対する賠償については申し上げる立場にはありませんが、北電においては、こうした事態を再び生じさせないよう、原因の分析と再発防止策の検討を踏まえて、万全の対策に取り組んでいく必要があると考えるものであります。

二 知事の政治姿勢について

(一) 領土間題等について

●宮川質問

次に、知事の政治姿勢に関し、まず、領土問題等についてです。

ロシアのウラジオストクで行われた「東方経済フォーラム」で、プーチン大統領が「年末までに前提条件なしで平和条約を結ぼう」と呼びかけました。

ロシアが北方の島々を不法占拠している現状に照らせば、「前提条件なし」の平和条約締結などは、領土要求の全面放棄となります。

この論外の提案に対し、安倍首相は反論もせずに、ただ沈黙していたと報じられています。

知事はこの首相の重大な外交的失態をどうとらえていますか。

ロシアがこのような姿勢である限り、「共同経済活動」などは、領土問題の解決どころか、やればやるほど4島でのロシア統治を後押しすることになるだけではありませんか。知事の見解を伺います。

▼答弁

領土問題についてでありますが

〇このたびのプーチン大統領の発言に関し、安倍総理は、「北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結する」という我が国の方針の下、引き続き、平和条約締結に向けた交渉を進めていくとの考えを示しており、

私としても、領土問題の解決を前提とした取り組みを進めていくものと考えている。

〇また、共同経済活動は、両国首脳が、平和条約締結に向けた重要な一歩になり得るものとして合意したものであり、道としては、今後とも、北方領土問題の早期解決に向け、共同経済活動や領土題に関する交渉など国の動向を注視しながら、隣接地域等と連携を図りつつ、粘り強く返還要求運動に取り組んでまいる。

●●再質問

「領土問題の解決を前提と」しているとの知事の認識が示されました。

平和条約の締結は戦争状態を終結させ、国境を画定することを目的としているものです。

プーチン氏の前提条件なしの平和条約締結という発言は、事実上、領土問題解決の道を閉ざそうとするものではないですか。知事はプーチン氏の発言をどうとらえているのか、うかがいます。

また、その提案に対し、日本の首相がひと言の異論も反論も述べなかったことについて、国境を接する北海道の知事として問題なしとお考えなのですか。

元島民の代表も困惑と不安を表明しておりますが、当然です。知事はこの不安にどう答え、今後、どう取り組むつもりなのか、明確にお答えいただきたい。

▼▼再答弁

〇北方領土の早期返還は、元島民の方々をはじめとする道民全体の長年にわたる悲願であり、このたびのプーチン大統領の発言が、仮に、領土問題解決の先送りの可能性を含むものであるとすれば、受け入れ難いものと認識。

〇安倍総理は、「北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結する」とくり返し考えを示しており、政府としても、これまでと変わらない方針の下、平和条約の締結に向けた取組や交渉を進めていくものと承知。

○私としては、今後とも、領土問題の解決に向けた外交交渉を支えるため、本道のみならず全国の世論を一層喚起する啓発活動に取り組むとともに、根室管内の市町をはじめとする関係者と連携して国に対する要請活動を行うなど、北方領土問題の早期解決に向けて粘り強く取り組んでまいる考え。

●●●宮川指摘

領土問題等についてです。

前提条件抜きの平和条約締結は、領土問題の先送りに他なりません。

後であれこれ弁明を繰り返しても、目の前で行われた発言に沈黙していたのでは、諸外国からの指摘を受けるまでもなく、外交的失敗は明らかだった、と指摘します。

二 知事の政治姿勢について ‘

(二) 日米•日豪合同演習と日米地位協をのあり方等について

●宮川質問

次に、日米・日豪合同演習と日米地位協定のあり方等についてです

米軍の輸送機オスプレイが参加する米海兵隊と陸上自衛隊との共同訓練が今月10日から道内で行われる予定でありましたが、地震の発生を受け、今年度は中止となったものの、来年度以降も継続して実施されることが懸念されます。

先頃、札幌で開催されました全国知事会議では、日米地位協定を抜本的に見直し、米軍に対する国内法の適用や、事件・事故時の自治体職員の立ち入りの保障などの明記を求める提言が初めてまとめられました。

全ての知事の「総意」であり、極めて重いものがあります。日本政府はこれを正面から受け止め、米国政府に対し、必要な改定をただちに提起すべきです。

地位協定に関し、これまで我が党は、ドイツやイタリアに比べ、(日本は)米軍に治外法権的な特権を与えていることを指摘し、抜本的な改定を求めてきたところであります。

知事は、ご自身がホスト役を務めた全国知事会議の総意である日米地位協定の見直し提言について、どのように認識し、今後の道行政にどう活かすつもりなのか、知事の政治信条を含めて伺います。

▼答弁

日米地位協定についてでありますが

〇本年7月、札幌で開催された全国知事会議においては、日米安全保障体制が国民の生命•財産や領土・領海等を守るために重要である一方、米軍基地の存在が、基地周辺住民のを安全安心を脅かし基地所在自治体に過大な負担を強いている側面があること、日米地位協定が、国内法の適用や自治体の基地立入権がないといった現況にあることなど、現状や課題を改めて確認した上で、基地負担の軽減や日米地位協定の見直しを求めることなどを内容とする提言を都道府県知事の総意として、取りまとめたところ。

〇私としては、今後とも、全国知事会と連携して、国に働きかけるなど、道民の皆様の安全•安心の確保に向けて、取り組んでまいる考え。

二 知事の政治姿勢について

(三)安倍首相の改憲発言について

●宮川質問

次に、安倍首相の改憲発言についてです。

安倍首相の憲法改悪への異常な言動が止まりません。先月12日の地元・山口での講演会で「自民党としての憲法改正案を次の国会に提出できるよう、取りまとめを加速すべき」との発言に続き、3日付「産経」インタビューでは、「国会議員が(改憲の)発議を怠り、国民に権利を行使させないことは『国民に対する責任放棄だ』とのそしりを免れない」と言い切るなど、改憲の意向をむき出しにしました。

自衛隊幹部の会合では、自衛隊員が「誇りをもって任務を全うできる環境を整える」ことが「政治家の責任」とまで言い出しました。

憲法の尊重擁護義務のある内閣総理大臣が、憲法遵守を誓って任務に就いた自衛隊の高級幹部に対し、「自衛隊明記」の改憲を説くなどはあってはなりません。

知事は、このような安倍首相の改憲に「前のめり」の言動を政治家としてどう受け止めるのか伺います。

そもそも、安倍首相が改憲を持ち出しているのは、国民の間で改憲が問題になっているのでも、総裁選で改憲が焦点になっているからでもなく、ただ、自らの執念のためです。

3日付毎日新聞の世論調査では、「次の首相に期待するもの」との問いに対し、上位は、年金・医療や景気対策で、「憲法改正」はわずか4%に過ぎません。

国民の意識とかけ離れた首相の「改憲ありき」の姿勢は、世論にも時代にも逆行する異常なものと考えないのか、伺います。

▼答弁

憲法についてでありますが

〇国民主権、基本的人権の尊重、平和主義といった

現行憲法が掲げる基本的な考え方は、今後とも、最大限尊重すべきものである。

〇一方で、制定から70年あまりが経過し、国內外の社会経済情勢の変化に応じて、憲法の見直しを行うことはあり得るものと認識しており、様々なご意見がある中、国会の場で十分に議論を深めていただくことはもとより、国民の関心を喚起し、幅広く議論を尽くすことが、何よりも重要であると考える。

〇この度の発言は、こうした国民的な関心や議論を喚起する上での発言ではないかと受け止めている。

三 道民生活についで

(一) 貧困対策等について

1 生活困窮世帯について

(1) 生活保護費削減の影響について

●宮川質問

次に、道民生活に関し、まず、貧困対策等についてです。

10月から生活扶助が削減されます。

これまでも連続的に生活保護費が削減されてきましたが、冬季加算の影響があり道民にとって特別大きな影響をこうむってきました。

一世帯当たりの生活扶助費は、2013年の基準額削減に重ねて今回の削減であり、それらの合計は最大でどの程度の削減になるのか、知事はどのように受け止めているのか伺います。

▼答弁

生活扶助基準についてでありますが

〇国においては、5年に一度、生活保護基準の見直しが行われてきたところであり、その內容は年齢や世帯人員、居住している地域によって異なるが、今回の生活扶助基準の減額では、平成25年度の見直時の10%以内とする減額緩和措置に加え、5%以内とする減額緩和措置を加味することとされたところ。

〇生活保護基準は、最低限度の生活を保障する水準として、適切な基準となるよう国が一般低所得者世帯の消費実態との均衡について検証を行った上で定めているものであり、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するものとして認識。

三 道民生活について

(一) 貧困対策等について

1 生活困窮世帯について

(2) ライフライン事業者との連携強化について

●宮川質問

札幌市内で生活保護利用者が、電気料金を未払いのため送電を止められ熱中症で死亡しました。経産省は、電力会社に各自治体福祉部との連携を強化して対処するように通達文書を出しています。

生活困窮者と把握できた場合については、未払いによる電力供給停止について柔軟な対応をすることや福祉部局との連携強化を求めています。

今後どのように連携強化を図るのか。札幌のような悲劇を繰り返さない知事の決意をお聞かせ願います。

▼答弁

生活に困窮している方々への対応についてでありますが

〇道では、平成24年に「地域での見守り活動連携会議」を設置し、電気、ガスなどのライフラインや 新聞、住宅関連などの民間事業者など25団体と、高齢者や障がいのある方々を地域で支えるための共同宣言を行い、これまで、ライフライン事業者と市町村の情報共有の仕組みづくりや見守りのためのネットワーク構築などに取り組んできたところ。

○こうした中、本年7月、札幌市で誠に残念で痛ましい事案が発生したことを踏まえ、道としては、改めて、ケースワーカーによる生活環境や健康状態の確認を徹底するとともに、市町村と事業者に対して、一層連携強化を働きかけるなどして、生活に困窮する方々が安心して暮らすことのできる地域づくりに取り組んでまいる考え。

●●再質問

生活困窮者への対応について、ライフライン事業者との連携強化を求めました。「情報共有とネットワーク構築に取り組んできた」とのことです。

2012年札幌市白石区での姉妹孤立死事件では、ガスが止められてガス暖房が使えず、知的障害のあった妹が凍死しています。

今年西区で電気の供給が止められた家で、女性が熱中症で死亡しています。

困窮者からのSOSは、まず、公共料金などの滞納に現れます。 電気やガスなどの供給停止をする際には、生活に困窮していないか十分確認することが不可欠です。

確認できない場合には、停止しない配慮と、行政の福祉部門から働きかけを優先するよう要請することが必要ではないですか、うかがいます。

▼▼再答弁

生活に困窮している方々への対応についてでありますが

○道では、これまで、巿町村と事業者の具体的な連携方策を盛り込んだ

関係機関連携マニュアルを作成•配付するなどして、関係者間の情報共有の促進を図ってきたところ。

〇道としては、こうした地域における情報共有の取組が、全道の市町村ににがるよう、引き続き、「地域での見守り活動連携会議」において働きかけ、市町村や福祉関係者、事業者等が、より一層連携して、生活に困窮している方々が必要としている支援につなげるよう取り組む考え。

三 道民生活につぃて

(一) 貧困対策等につぃて

2 生活保護利用世帯及び児童養護施設退所者の大学等進学率について

●宮川質問

2016年度、全国の大学等進学率は約73%となっているなかで、2017年度の道内における生活保護世帯および児童養護施設の子どもの大学等進学率はそれぞれ36.9%、35.2%と、きわめて低い到達点であり、生まれ育った環境に左右されていることは、問題だと考えるが、知事は生活保護世帯および児童養護施設の子どもの大学等進学率について、どう受け止め、どう改善を図るのか伺います。

▼答弁

生活保護世帯などの子どもの進学につぃででありますが

〇生活保護世帯の子どもや児童養護施設を退所した子どもたちが大学等に進学することは、貧困の達鎖を断ち切り、自立を助長するために有効であると考えている。

〇こうした子どもたちの大学等への進学率は、一般世帯を下回っており、道としては、進学を希望する子ども対して給付型奨学金などの情報提供をきめ細かく行うとともに、新たに創設された生活保護制度における進学準備給付金のほか、児童養護施設退所後の進学支度費などの制度を活用するなどして、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることのないよう、大学等への進学の機会の確保のための支援に取り組んでまいる考え。

●●再質問

生活保護世帯や児童養護施設退所者の大学等進学について、「支援に取り組んでまいる」旨の答弁でしたが、子どもの貧困対策推進計画での7つの指標に対しては数値目標を立てて取り組んでいますが、生活保護世帯と児童養護施設退所者の大学進学については、目標が立てられていません。

目標を設定して本気で取り組むのか、うかがいます。

▼▼再答弁

大学進学の目標値の設定についてでありますが

〇道では、子どもたちが家庭の経済的な事情にかかわらず、自ら進路を選択できることが重要と考えていることから、生活保護世帯や児童養護施設の子どもたちの大学への進学率などを現計画に指標として設定し、各般の施策に取り組んでいる。

〇道としては、今後とも、就学資金による大学等への進学機会の提供や就職支度費を活用した就職支援を行うなど、大学進学をはじめ、進路について子どもたち一人ひとりの希望が実現できるよう取り組んでまいる。

●●●宮川指摘

これらの方々の大学等進学率が、35%から36%台であり、全体の進学率73%との格差は非常に大きく、次回の子どもの貧困対策推進計画の策定にあたり、数値目標を設定して取り組むことが必要であることを指摘します。

三 道民生活について

(一) 貧困対策等について

3 生活保護世帯からの進学にあたり世帯分離する問題について

(1) 世帯分離と教育の機会均等について

●宮川質問

生活保護利用世帯では、大学等に進学するためには、保護世帯から除外する「世帯分離」がおこなわれてきました。

今年から、住宅扶助や進学準備給付金が出される部分的な改善がなされておりますが、「世帯分離」をして保護利用世帯から進学者を排除する原則は変わっていません。

これは、生活保護利用が進学を阻止されることにつながり、進学する者には生活保護を利用させないという、差別であり、教育の機会均等の観点から問題があるのではないかと考えますが、知事の見解を伺います。

▼答弁

生活保護世帯から分離する取扱いについてでありますが

〇国の社会保障審議会では、生活保護世帯出身の学生の生活状況の実態などを踏まえ、こうした子どもの大学等への進学を含めた自立支援について、引きつづき検討しているところ。

〇生活保護制度は、国の定める基準によって実施されるものであり、生活保護を受給しながら大学等に就学することについては、その時々の経済情勢や社会通念などの変化を踏まえ、高校卒業後、就職する方や働きながら夜間大学等で学ぶ方、生活保護を受給されていない方とのバランスなどを考慮して、検討されるべき課題であると認識。

三 道民生活について

(一) 貧困対策等について

3 生活保護世帯からの進学にあたり世帯分離する問題について

(2) 世帯分離と生存権について

●宮川質問

生活保護世帯の子どもが大学等に進学した場合、世帯分離され、アルバイトや奨学金によって生活を支えることになりますが、アルバイト収入が生活保護基準を下回る大学生等が、生活保護を申請した場合、知事は、大学で学びながら生活保護を利用することを認めるおつもりなのか、伺います。

▼答弁

大学生等の生活保護の受給についてでありまずが

〇生活保護は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障する最後のセーフテイネットであり、学生か否かを問わず、申請の意思のある方へは、個々の資産や能力、様々な施策の活用などに関する助言や、申請手続きの援助指導を行うとともに、申請受理後は、関係法令にのっとり、適正に保護の要否を決定するもの。

〇なお、本年の生活保護法改正により、生活保護世帯の子どもの大学等への進学の支援を図ることを目的として、進学準備給付金制度が創設されたほか、自宅から大学等に通学する場合の住宅扶助費を減額しない取扱いに変更されたところであり、道としては、こうした制度の周知を図るとともに、担当ケースワーカーによるきめ細かいアドバイスなどを通じて生活保護世帯の子どもの進学を支援していく考え。

●●再質問

生活保護世帯からの大学等進学にあたり世帯分離している問題ですが、「高卒後、就職する方、夜間大学で学ぶ方」がいるからバランスを考慮するとのことでした。

生活保護世帯からも、就職する人もいれば、夜間大学に行く方もいます。問題なのは、生活保護を利用している人には、昼間の大学に行く道が閉ざされているということです。

これでバランスがとれていることになるのですか、お答えください。

それから、私は、教育の機会均等に照らして問題があるのではないかと質問しましたが、明確な答弁ではありませんでしたので、改めて伺います。問題なしとお考えですか、お答えください。

教育の機会均等を確保する点でも、大学生の生存権の保障のためにも、生活保護の世帯分離をやめるべきであり、知事として、国に対して求めるべきですが、いかがか、うかがいます。

▼▼再答弁

生活保護世帯の子どもの進学についてでありますが

〇生活保護世帯の子どもが大学等へ進学することは、貧困の連鎖を断ち切り、自立を助長するために有効であると考えており、進学を希望する子どもに対しては、担当ケースワーカーが生活相談や各種奨学金、生活福祉資金などの活用について助言するなどの支援により、大学等への進学機会の確保に努めているところ。

〇世帯分離の取扱いについては、国の社会保障審議会で検討しているところであり、その時々の経済情勢や社会通念などの変化を踏まえ、一般世帯の子どもの状況なども考慮して検討されるべき課題であると認識。

●●●宮川指摘

知事の再質問への答弁は、「経済情勢や社会通念の変化を踏まえて検討されるべき」とのことでした。生活保護法が制定されたのは1950年です。

「経済情勢や社会通念」が大きく変わっていることは明白です。

教育の機会均等、大学生等の生存権を保障するために、生活保護の実施主体である知事は、世帯分離はやめるべきであると国に対してはっきりと意見を述べるべきであることを強く指摘します。

三 道民生活について

(一) 貧困対策等について

4 ひとり親世帯の支援について

●宮川質問

3月、ひとり親家庭生活実態調査がまとまり、低所得や孤立など深刻な実態が明らかとなりました。

非婚の親の場合、保育料等は寡婦控除が適用されたものとみなして軽減する「みなし適用」が申告制で実施されるようになりました。道内すべての非婚のひとり親に制度が適用されているのか、実施状況を伺います。

あわせて、所得税、住民税などに対しても、非婚のひとり親世帯の支援を強化すべきだと考えますが、知事のお考えはいかがか、国に対して求めるべきではないかと考えますが、伺います。

▼答弁

経済的負担の軽減についてでありますが、

〇ひとり親家庭は婚姻歴の有無にかかわらず、経済的に厳しい状況にあることから、道では、離婚等によりひとり親になった方の税負担を軽減する寡婦控除について、未婚のひとり親も対象とするよう、国に対し、税制度の改善を要望してきた。

〇今般、国では、保育料や難病医療費助成制度等の施策において、未婚のひとり親も寡婦とみなして自己負担の軽減などを図る搭置を今年6月以降、順次講じているところ。

〇道としては、引き続き、国に所得税法の改正を求めていくとともに、寡婦控除のみなし適用について、市町村の協力も得ながら広報するほか、ひとり親を対象とした手当を受給する方々に個別にお知らせするなどして、制度の一層の周知を図っていく。

三 道民生活について

(二) 公文書管理等について

1 公文書管理の実態について

●宮川質問

次に、公文書管理等についてです。

道が有害図書と指定した道青少年健全育成審議会社会環境整備部会の議事録が、北海道文書管理規定に反して作成されていなかったことが判明しました。その後の全庁調査の結果で、実に33の会議で議事録や議事概要を作成していなかった実態が明らかとなりました。

総務部は、これまで二度にわたって公文書管理の通知等を発出してきましたが、その甲斐もなく会議録が作られないことが続いたことは何故なのか伺うとともに、かかる事態の重大性を知事はどう認識しているのか、通知が徹底されなかった要因を伺います。

また、二度とこのような事態を起こさないために、知事はどう改善を行うのか、伺います。

▼答弁

文書の管理についてでありますが

〇この度、道の審議会において会議記録が作成されていなかった事案を受け、全庁を対象に会議記録の作成状況を点検した結果、審議会や懇談会など816のうち、33の会議において、記録が作成されていなかったことが判明したところ。

〇会議記録を作成することの重要性については、これまでも繰り返し周知してきたところであるが、通知の趣旨が徹底されていなかったことは誠に遺憾。

〇この要因としては、道の諸規程や通知の内容を担当者が独自に解釈していたり、それを管理職員が適切に指導できていなかったなど、文書管理に対する職員の認識が十分でなかったものであり、今回の事態を踏まえ、管理職員を対象とする研修の実施などを通じて文書管理に関する職員の意識向上になお一層努めてまいる所存。

●●再質問

有害指定図書に関し、滋賀県では、議事録を作成している一方、道は一切の記録が取られておらず、検証を行うこともできない。

極めて由々しき事態であると知事は重く受けるべきです。

道における公文書に関する問題は、今に始まったことではありません。

2012年、我が会派の指摘で、HACの経営検討委員会が議事録を作成していなかった問題が発覚しました。

道は公文書管理規則の見直しを行い、それ以降も公文書管理の徹底を求めてきたにもかかわず、再び、繰り返されました。

公文書管理は、行政の根幹をなすものという認識を知事はお持ちなのか、伺います。

今日まで改善できなかった知事の責任をどう受け止めているのか、伺います。

▼▼再答弁

文書の管理についてでありますが

〇会議記録を作成することは、意思決定に至る過程などを合理的に跡付け、又は検証するために重要なことと認識しており、これまでも通知や研修により繰り返し周知してきたところであるが、通知等の趣旨が徹底されていなかったことは私としても、たいへん重く受けとめており、しっかりと対応していかなければならないと考えているところ。

●●●宮川指摘

公文書管理の実態についてです

知事からは公文書管理について、過程などを合理的に跡付け又は検証するために重要との答弁でしたが、公文書管理は過程の検証のみにとどまりません。

公文書の厳正な管理なくして行政は機能しないからこそ、民主主義の根幹だと考えます。同じ轍を二度と踏まないよう、これまでと同様の取り組みに終始することなく、抜本的な対策を直ちに行うことを強く求めます。

三 道民生活にっいて

(二) 公文書管理等にっいて

2 有害図書指定のあり方について

●宮川質問

有害図書への指定に関する基準は、「北海道青少年健全育成条例」及び

「有害興行等の禁止指定等に関する認定基準」により判断されるとしておりますが、そこには明確な判断基準はなく、表現の自由に配慮する等の規定は一切ありません。

有害図書への指定は、18歳未満への販売禁止、書店での販売場所に制限を設けるなど、強い規制を課すものです。だからこそ指定にあたっては、客観的基準に基づき、表現の自由に十分配慮を行った上で、なぜ指定されるに至ったのか検証できるようにすることが必要です。

有害図書の指定にあたっては、今後表現の自由に十分配慮する旨の規定を盛り込むなどの見直しを行うべきと考えますが、いかがか伺います。

▼答弁

有害図書類の指定についてでありますが

〇道では、青少年が心身ともに健やかに成長することができる社会環境を整えるため、青少年健全育成条例に基づき、青少年の閲覧や視聴が不適切と認められる有害図書類の規制を行っているところ。

○有害図書類の指定に当たっては、これまでも、憲法が保障する表現の自由に関わるものであることを踏まえ、青少年健全育成審議会において専門的な見地から審議を行うとともに、条例に基づく具体的な認定基準に沿って慎重に判断してきたところであり、今後とも、こうした考えのもと、青少年の健全育成に向け、制度の適切な運用に努めてまいる。

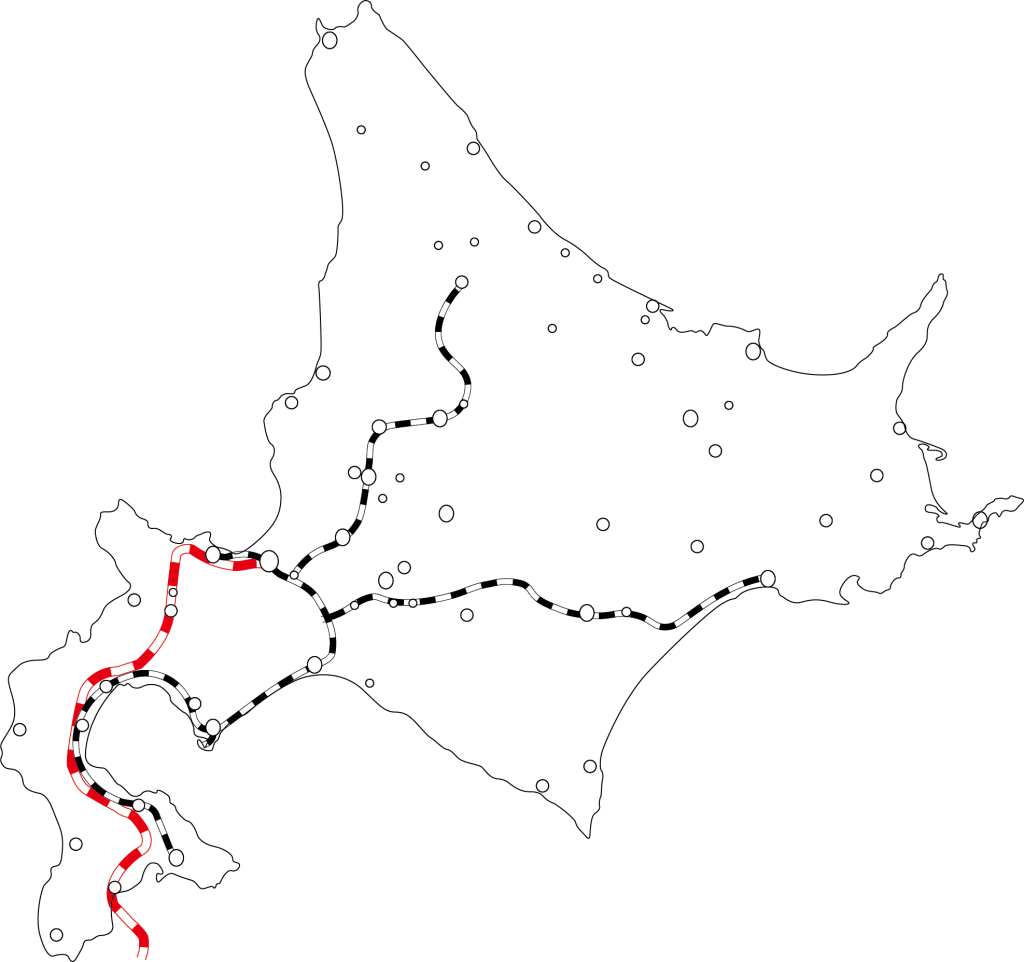

四 地方交通について

(一)JR路線問題等について

1 国の支援策について

●宮川質問

次に、地方交通に関し、

まず、JR路線問題等についてです。

国土交通省はJR北海道に対して2年間で約400億円台の財政支援とともに、期限付きで赤字線の廃止を迫り、地元負担を求めました。地方に対して、国と同水準の負担を求めるものですが、支援の具体的枠組みは明らかにされていません。

北海道としては到底受け入れられないものであります。

国と同水準の負担に地方が耐えられるとお考えか、知事の見解を伺います。

二年間の集中改革期間で、国は今後の方向を決定づけようとしているように思われます。

今後二年間の取り組みで、国は何を求め、評価はどうおこなわれているのか、道と市町村の声を、どう反映させていくお考えか伺います。

▼答弁

JR北海道への支援についてでありますが

〇国が示したJR北海道に対する支援の考え方に対しては、国と地域の負担水準の考え方や、2年という短い支援斯間で檢証を求められることなど、整理すべき様々な課題があると考えており、沿線巿町村の皆様からも、そうした点を指摘する声が挙がっている。

〇道では、今後、関係者会議を開催し、地域負担に関する法的根拠や道内自冶体が負担可能な支援規模、地方財政措置の内容等に加え、この度の震災により、本道の観光や物流等への影響が強く懸念されることを踏まえたJRの経営再生に対する考え方などについて、改めて、国に詳細な説明を求めるとともに、こうした情報を、地域の検討•協議の場に提供しながら、地域の実情や意見を踏まえた支援制度が構築されるよう、しっかりと取り組んでまいる

●●再質問

道は、国が示した支援の考え方について、改めて、詳細な説明を求めるとしましたが、その認識は、負担の法的根拠や負担可能な支援規模など、あたかも地域が財政負担を受け入れることを前提としているかのような立場です。

関係者会議を開催するだけではなく、知事自らが道民の生活を支える鉄路を維持するとの強い意志を示したうえで、国の支援規模や当面は2年間という、先を見通すことができない支援のあり方についての問題点を追及するなど、国の考え方を改めさせるよう、具体的に取り組む必要があると考えますが、どう対応する考えか伺います。

▼▼再答弁

国との協議についてでありますが

〇道では、国が示したJRに対する支援の考え方に関して、巿長会や町村会とともに、負担水準や支援規模、更には、それに伴う地方財政措置などについて、課題を指摘してきており、先般の関係者会議において、鉄道局長からは、地域と公共交通のあり方について、国の考え方を再度整理するとの発言があったところ。

〇道としては、地域としての支援について、道民の皆様のご理解を頂くためにも、今後、関係者会議などを通して、地方負担に関する法的根拠や、広域分散型の本道における鉄道網の役割を踏まえた支援の考え方などについて、地域と一丸となって、国に詳細を説明を求めてまいる。

四 地方交通について

(一)JR路線問題等について

2被災路線の復旧について

●宮川質問

胆振東部地震で不通となった道内各路線の運行再開が発表されましたが、地元が切望している日高本線の復旧については手が付けられず、2015年1月以来、放置されたままです。

一昨年8月の台風で不通となった根室本線新得-東鹿越間も「復旧は雪解け後に」というJR社長の発言が反故にされています。大きな災害が起きたことを理由に路線廃止を既成事実化することは許されません。

早期復旧を求めるべきと考えますが、いかがか伺います。

▼答弁

被災路線に係る対応についてでありますが

〇 日高線の鵡川―様似間、並びに、根室線の新得-東鹿越間においては、運休が長期にわたり、地域住民の皆様の暮らしに様々な影響が出ている中、道では、現在、交通政策総合指針の考え方に基づき、地域の実情を踏まえた最適な公共交通体系のあり方について、将来の地域づくりと一体となった検討•協議を進めているところであり、引き続き、地域の皆様と議論を尽くしてまいる考え。

〇また、この度の地震により被災した日高線の苦小牧-鵡川間においては、現在、JR北海道において詳しい被災状況を調査しているところであるが、道としては、早期の運行再開に向け、JRに対し、被災状況の確認と対応を急ぐよう強く求めてまいる考え。

四 地方交通について

(二) 北海道新幹線の事業見通し等について

1 経営見通し等について;

●宮川質問

次に、北海道新幹線の事業見通し等についてです。

JR北海道は新幹線の札幌開業を果たせば経営改善できると繰り返していますが、根拠は示されていません。

巨費が投じられる計画ですが、経済効果の裏付けがないと言わざるを得ません。

第2回定例会の私の質問に対して、「今後の収支見通しについてできるだけ早く公表するようJRに求めていく」との答えがありましたが、

どのような回答を得たのか。この際、道としての見通しと対応策も明らかにしていただきたい。

▼答弁

新幹線の収支見通し等についてでありますが

〇道では、これまでも、JR北海道に対し、収支改善の見通しを明らかにすることや、収益拡大に向けた取組を強化するよう、求めてきており、JRからは、札幌開業後の2031年度における経営自立を目指し、現在、策定中の中期経営計画などの中に、新幹線の収支改善に向けた方策を盛り込むなど、徹底した経営努力に全力で取り組むとの回答を得ている。○道としては、引き続き、JRに対し、新幹線の収支見通しについて、できるだけ早く明らかにするよう、求めるとともに、高速化のほか、北東北地方との連携事業や、大規模イベントにおけるPRなどの利用促進に向けた取組を進め、新幹線の開業効果を全道に広げ、持続的な鉄道網の確立に資するよう、関係団体と連携を図りながら、積極的に取り組んでまいる。

四 地方交通についで

(二) 北海道新幹線の事業見通し等について

2 トンネル残土対策について

●宮川質問

新函館北斗―札幌間の約八割がトンネルで、発生土の処理に不安の声が出ています。鉄道・運輸機構の報告書では、18トンネル中、札樽トンネルなど少なくとも6トンネルから基準値を超えるカドミウムなどの有害重金属が検出されています。

ところが、汚染土の処理場確保は一割程度と聞いています。

環境汚染について道民から不安の声が出るのは当然です。知事はどう考えますか。

北海道新幹線は、問題が山積しています。延伸計画は一時立ち止まり、見直しを検討すべきではありませんか。知事の認識を伺います。

▼答弁

工事に伴う発生土についてでありまずが

〇建設主体の鉄道•運輸機構においては、対策が必要な発生土については、学識経験者による委員会で処理方法等を檢討し、国土交通省が定めたマニュアルに基づいて処理するとともに、受入地の確保に当たっては、周辺環境への影響に十分配慮し沿線自治体や地域住民の方々に丁寧に説明しながら、取り組んできている。

〇道としては、沿線自治体や機構などで構成する連絡•調整会議において、対策が必要な発生土の処理方法等について、情報共有や必要な調整を行うとともに、2030年度末の札幌開業に支障が生じないよう、札幌巿などの関係自治体と緊密に連携し、引き続き、受入地確保などの課題解決に向け、積極的に取り組んでまいる。

●●再質問

新幹線トンネルの工事に伴う汚染土壌の発生については、受け入れ予定地がほとんど決まっていないことに加えて、無対策土も含めた処分地の周辺や、発生した土壌の輸送が行われる沿線の住民に理解を得ていないことが、不安を広げている大きな原因です。

受け入れ地が確保できなければ工事は止めるのですか。機構に対して、より丁寧な説明を求めるつもりはないのですか。今後の道の取り組みについて伺います。

▼▼再答弁

工事に伴う発生土についてでありますが

○建設主体の鉄道•運輸機構においては、発生土の受入地の確保に当たり、周辺住民の方々などのご理解を得るため、発生土の内容や、運搬する期間、時間帯などの事前説明に、努めてきているところ。

〇道としては、関係者の理解を得ることができるよう、引き続き、機構に対し、より下寧な説明を求めるとともに、連絡•調整会議などを活用しながら、関係自治体と緊密に連携し、受入地確保に向け、積極的に取り組んでまいる。

●●●宮川指摘

新幹線トンネルの発生残土、有害重金属を含む汚染土の処理については、受け入れ地が確保されないまま工事を進めることは、断じて認められません。この点は、重ねて強く申し上げます。

五 経済•産業対策について

(一) カジノの道内誘致について

1 道民世論の反映について

●宮川質問

次に、経済・産業対策に関し、まず、カジノの道内誘致についてです。

IRに関する有識者懇談会が設置され、2回の開催が行われていますが、カジノ反対の立場で意見を述べる委員は一人もいません。

道民世論の半数以上が反対しているにもかかわらず、その声を代弁する構成とは言い難いです。

道は、「高い見識を持つ方々を道内外から選任した」としておりますが、道民世論を正しく反映させる構成に何故しなかったのか。カジノに反対する道民世論を如何にして反映させるのか伺います。

▼答弁

IRについてでありまずが

〇今般、設置した有識者懇談会は、誘致の是非を議論する場ではなく、本道に相応しいIRのコンセプトや候補地、依存症対策など、IR誘致の判断を行うに当たり必要な課題についてご意見を伺うために設置したものであり、構成員については、IRに賛成•反対の立場に関係なく、地域振興、国際観光、精神医療など、各分野に精通する方々を選任したところ。

〇これまで開催した2回の懇談会では、依存症などの社会的影響に留意すべきといった慎重なご意見もいただいているところであり、道としては、こうしたご意見に加え、各界各層の方々の幅広いご意見をお聞きしながら、引き続き検討を進めてまいる。

●●再質問

道民世論の反映についてです。

有識者懇談会は、構成員以外の意見も聞くことができると

開催要領に明記されています。

カジノ誘致に反対する意見や疑問や不安を覚える道民の声を

反映した運営とすべきと考えますが、いかがか伺います。

▼▼再答弁

IRに係る有識者懇談会についてでありますが

〇この懇談会は、

道としで、IR誘致の判断を行うに当たり、観光や地域振興、依存症対策などについて専門的な見地からご意見を伺うため、それぞれの分野で高い見識や実務経験を有する方々を選任したところ。

〇これまでの会合においても、IRに関し、プラス、マイナス両面から様々なご意見をいただいてきており、構成員の追加等については、考えておりませんが、道としては、この懇談会をはじめ様々な機会を通じ、幅広い方々からご意見を伺いながら、IRについての検討を進めてまいる考え。

五 経済•産業対策について

(一) カジノの道内誘致について

2 誘致の是非について

●宮川質問

胆振東部地震の災害対応と生活再建を真っ先に行うべきときにカジノ誘致を行っている場合ではありません。

カジノの道内誘致に道民理解を得られると知事は考えているのか、誘致の是非について、一度立ち止まって再検討を行うべきと考えますが、併せて知事の見解を伺います。

▼答弁

IRの誘致についてでありますが

〇道としては、現在、甚大な被害をもたらした胆振東部地震からの

復旧•復興に全力を傾けているところ。

〇 一方、IRについても、観光立国北海道を目指す中で、十分にスピード感をもって検討していくことが重要と認識。

〇このため、道としては、今後も道議会はもとより、有識者懇談会の皆様をはじめ、各界各層の方々の幅広いご意見をしっかりとお聞きしながら、IRがもたらすプラス•マイナス両面からの効果等について、更に検討を進め、誘致について適切に判断してまいる考え。

●●再質問

先日、カジノ(賭博場)誘致に反対する苫小牧市民の会が、知事にカジノ誘致を行わないよう要請を行いました。

要請者からは「道民の命と暮らしを守るはずの道が、依存症患者を増やすカジノを推進するのはどうなのか」と疑問が呈されました。

知事は、この要請をどう受け止めたのか、伺います。

苫小牧市で先般行われた市議会議員補欠選挙では、カジノ反対を掲げた候補者が市民の支持を得て当選しました。

カジノ誘致に多くの市民が反対していることが、選挙結果で明確に示されたと考えますが、民意を重く受け止め、カジノ誘致を断念するときっぱり表明すべきです。知事の見解を伺います。

▼▼再答弁

IRの誘致についてでありますが

〇道においでは、これまでも様々な立場の方々から、IRに関するご要請をいただいてきでおり、それぞれのお考えについて、しっかりとお伺いし重く受け止めているところ。

〇道としては、今後とも、道議会でのご議論はもとより、各界各層の方々の幅広いご意見をお聞きしながら、IRに関する基本的な考え方を取りまとめ、道民の皆様にも下寧に説明していきたいと考えており、こうした中で、国の制度設計の動向も見極め、誘致について適切に対応してまいる考え。

●●●宮川指摘

知事から、要請について「重く受け止めている」との答弁がありました。非常に重い答弁と受け止めます。

道民の多くが反対であることは世論調査で明確に示されており、11,330人もの反対署名が苫小牧市に提出されています。

カジノ誘致の判断にあたっては、決してスケジュールありき、結論ありきで決めることのないように、多くの道民が反対しているカジノ誘致はきっぱりと断念すべきであると、強く指摘します。

六 第一次産業対策について

(一) 食料自給率等について

●宮川質問

最後に、第1次産業対策に関し、まず、食料自給率等についてです。

国内の食料自給率は2017年度、カロリーベースで38%と、依然低下を続けています。

食料安全保障の観点からも、今回の北海道胆振東部地震とそれに続く大規模停電によって、食料生産の基盤強化の重要性があらためて浮き彫りになりました。

ところが、2016年度の本道のカロリーベースの食料自給率は前年を大きく下回り、はじめて秋田県にトップの座を譲る結果となりました。

北海道が食料自給率第1位から転落するという前代未聞の事態を、知事はどう受け止めているのか伺います。

日本の食料基地である北海道が安定した食料生産を続けることは、日本全体の自給率向上のためにも極めて重要と考えます。知事の認識と今後の対応策を併せて伺います。

▼答弁

食料自給率などについてでありますが

〇北海道は、恵まれた資源を活かしながら優れた技術などを積極的に導入し、我が国の食料生産を担ってきたところでありますが、平成28年度は、本道を襲う相次ぐ台風により、小麦や馬鈴しょなどの収穫量が減少し、これにより本道における食料自給率が低下したところ。

〇道としては、1次産業において設定した生産努力目標の達成に向け、その生産力がフルに発揮されるよう、災害に強い生産基盤の整備や、栽培漁業、資源管理の推進、地域に適した優良品種の開発、新規就業者をはじめ地域の一次産業を支える多様な担い手の育成•確保など各般の施策を積極的に進め、安全•安心な食料の安定供給に全力で取り組み、自給率向上に一層寄与してまいる。

六 第一次産業対’策について

(二) 種子に関する条例制定について

●宮川質問

次に、種子に関する条例制定についてです。

「種子法」の廃止を受け、公的種子の安定供給と食料安全保障の実現の観点から、北海道で農業生産と消費者の安全・安心を保障する種子に関する条例制定は極めて重要です。

条例制定にあたっては、国や道などの公的機関と産業団体等が連携して開発・生産していくこと、種子情報の流出防止対策などを盛り込むことが重要と考えます。

先日、道の条例骨子案が示されました。

条例を制定している他県にはない「民間事業者の参入促進」がなぜ盛り込まれているのか。

営利企業による利益追求に道を開くものではありませんか。

また、米や麦、大豆だけでなく、北海道で広く栽培されているそば、豆類などの主要畑作物についても対象とすべきではないですか。

知事が考えている条例は、これまでの種子法と違いはないものか、違いがあるとすればどういう点か。多くの道民が関心を寄せており、拙速な判断は避けるべきです。知事の認識を伺います。

以上、再質問を留保して質問を終わります。

▼答弁

主要農作物等の種子生産についででありますが、

〇 本道農業が我が国食料の安定供給を担い、地域の基幹産業として持続的に発展していくためには、農作物の安定生産が重要であり、その基本となる優良な種子の安定的な供給が不可欠であると認識。

〇道としては、条例の検討に当たって、こうした考え方の下、種子生産における農業団体の役割や参入促進とあわせて、主要畑作物も含め、栽培される作物ごとの生産状況などを踏まえた種子生産の在り方について、地域からの意見などを幅広く聴くとともに、議会や審議会での議論を通じ、安全•安心な道産農産物の安定生産に向け、種子生産を一層充実させ、本道農業の果たすべき役割を更に高めるものとなるよう検討を進めてまいる考え。